Véhicule planeur hypersonique : comprendre la technologie et se préparer aux urgences modernes

Introduction au véhicule planeur hypersonique

Le véhicule planeur hypersonique représente une révolution technologique majeure. Ces engins volent à des vitesses dépassant Mach 5. Par conséquent, ils transforment les paradigmes militaires actuels. La technologie du véhicule planeur hypersonique fascine autant qu’elle interroge.

Ces systèmes d’armes nouvelles génération inquiètent les experts. Effectivement, leur vitesse exceptionnelle réduit considérablement les temps de réaction. Les nations développent activement cette technologie. Cependant, elle pose des défis inédits pour la défense civile.

Comprendre la technologie hypersonique

Architecture et fonctionnement des véhicules planeurs

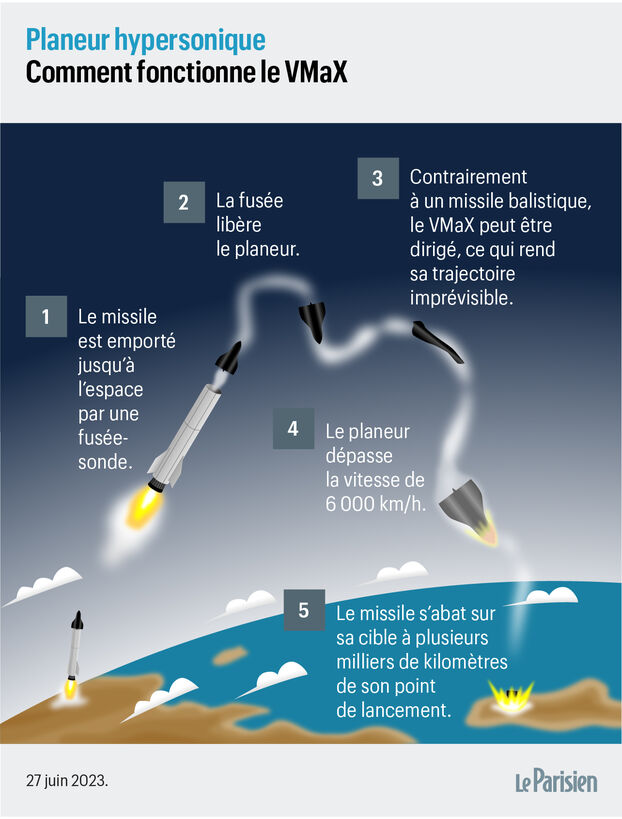

Le véhicule planeur hypersonique utilise une architecture de lancement spécifique. Ces engins sont montés sur des missiles balistiques intercontinentaux comme supports. Après le lancement, ils suivent une phase d’accélération traditionnelle. À environ 100-150 km d’altitude, le véhicule se sépare du propulseur.

La phase de vol plané commence entre 30 et 100 km d’altitude. Dans cette zone mésosphérique, le véhicule planeur exploite l’air raréfié pour maintenir sa portance. Contrairement aux missiles balistiques, ils modifient activement leur trajectoire. Cette capacité rend leur interception extrêmement difficile.

Performances et capacités de manœuvre

Le véhicule planeur hypersonique atteint des vitesses comprises entre Mach 5 et Mach 20. Par exemple, l’Avangard russe vole à Mach 20 sur plus de 6 000 km. Le DF-ZF chinois opère entre Mach 5 et 10 avec une portée de 1 500-2 000 km. Ces performances dépassent largement les capacités traditionnelles.

Leur manœuvrabilité constitue leur principal avantage stratégique. Ces véhicules effectuent des virages en S et des zigzags imprévisibles. Ils peuvent s’incliner, se cabrer et ajuster dynamiquement leur altitude. Cette flexibilité déjoue les algorithmes de suivi radar conventionnels.

Développements internationaux actuels

Programmes opérationnels : Avangard et DF-ZF

La Russie déploie l’Avangard depuis 2019. Ce système hypersonique se monte sur l’ICBM RS-28 Sarmat. Il vole à Mach 20 avec une portée supérieure à 6 000 km. Cette arme nucléaire révolutionne la dissuasion stratégique russe.

La Chine opère le DF-ZF depuis 2020 environ. Monté sur le DF-17 MRBM, il atteint Mach 10 sur 2 000 km. Ce système peut emporter des ogives nucléaires et conventionnelles. Sa flexibilité tactique inquiète les stratèges occidentaux.

Projets américains et défis techniques

Les États-Unis développent plusieurs programmes hypersoniques parallèles. Le DARPA Falcon HTV-2 a atteint Mach 20 avant sa désintégration thermique. L’AGM-183A ARRW subit des échecs répétés lors des essais de vol. Ces difficultés illustrent la complexité technique.

Le projet OpFires vise à créer des HGV plus résistants. Parallèlement, Glide Breaker développe des capacités de contrôle améliorées. Ces programmes américains accusent un retard face aux réalisations chinoises et russes.

Défis technologiques et matériaux

Protection thermique et matériaux avancés

À des vitesses hypersoniques, les véhicules subissent un échauffement aérodynamique intense. Les températures de surface atteignent plus de 2 000°C selon l’altitude et la vitesse. Le cône de nez et les surfaces d’attaque supportent les charges thermiques maximales.

Les ingénieurs utilisent des céramiques ultra-hautes températures (UHTC). Le diborure de zirconium (ZrB₂) et le carbure de hafnium (HfC) résistent à ces conditions extrêmes. Les composites carbone-carbone protègent les bords d’attaque. Ces matériaux révolutionnaires permettent la survie structurelle.

Systèmes de guidage et contrôle

Le ciblage de précision à vitesse du véhicule planeur hypersonique pose des défis uniques. Les erreurs inertielles s’accumulent rapidement à ces vitesses. De plus, les interférences plasma perturbent les communications. Les fenêtres de réponse se comptent en millisecondes.

Chaque véhicule planeur utilise des systèmes de navigation inertielle pour le suivi principal. Les traceurs d’étoiles permettent la correction de trajectoire à mi-parcours. Le renforcement GPS fonctionne quand l’environnement le permet. Les altimètres radar guident l’approche finale de la cible.

Préparation civile aux urgences modernes

Principes généraux de préparation

Face aux menaces modernes, la préparation civile évolue. Les citoyens doivent comprendre les nouveaux risques. Par conséquent, l’information devient essentielle. Une population informée réagit mieux aux situations d’urgence.

Les autorités développent de nouveaux protocoles d’alerte. Ces systèmes utilisent tous les canaux disponibles. Messages téléphoniques, sirènes et médias diffusent l’information. Cette approche multicanalise maximise la portée.

Mesures préventives individuelles

Chaque foyer devrait disposer d’un kit d’urgence. Ce kit contient eau, nourriture et médicaments essentiels. Également, une radio à piles reste indispensable. Ces provisions permettent l’autonomie temporaire.

L’identification des abris disponibles est cruciale. Caves, sous-sols et structures renforcées offrent protection. Planifier les itinéraires d’évacuation s’avère également important. Cette préparation réduit le stress en situation réelle.

Réactions en cas d’alerte immédiate

En cas d’alerte, la rapidité prime. Se mettre à l’abri constitue la priorité absolue. Couper gaz et électricité prévient les accidents secondaires. Fermer portes et fenêtres limite les effets de souffle.

Écouter les instructions officielles reste essentiel. Les autorités coordonnent les opérations de secours. Éviter les appels non urgents préserve les réseaux. Cette discipline collective améliore l’efficacité globale.

Implications stratégiques modernes

Doctrine de frappe globale rapide

Le véhicule planeur hypersonique intègre la doctrine de frappe globale rapide (PGS). Cette stratégie permet des frappes en quelques minutes à une heure mondialement. Leur trajectoire imprévisible déjoue les algorithmes de suivi radar. Ainsi, ils réduisent drastiquement les temps de réaction adverses.

Ces systèmes brouillent la frontière entre dissuasion stratégique et frappes conventionnelles. Un véhicule planeur conventionnel peut neutraliser des cibles renforcées avant le déploiement de contre-mesures. Cependant, cette ambiguïté crée une instabilité dans la signalisation nucléaire.

Défis d’interception et contre-mesures

L’interception du véhicule planeur hypersonique dépasse largement les capacités actuelles. Les systèmes THAAD et Aegis BMD restent largement inefficaces contre ces menaces. Les vitesses d’approche de 10-20 km/s compliquent l’engagement. Les fenêtres d’interception se comptent en secondes.

Néanmoins, des solutions émergentes apparaissent progressivement. Les armes à énergie dirigée (DEW) montrent des promesses. Les intercepteurs hypersoniques comme Glide Breaker se développent activement. Les radars spatiaux en orbite basse améliorent le suivi des trajectoires.

Formation et sensibilisation

Programmes éducatifs civils

L’éducation civique intègre les risques modernes. Les écoles enseignent les gestes de survie. Ces formations préparent les générations futures. Une population éduquée résiste mieux aux crises.

Les exercices réguliers maintiennent les réflexes. Simulations d’évacuation et formations aux premiers secours. Ces pratiques ancrent les comportements salvateurs. La répétition améliore les performances.

Coordination avec les services d’urgence

Les citoyens formés assistent les secours professionnels. Cette collaboration multiplie l’efficacité des interventions. Néanmoins, elle nécessite une formation appropriée. Les bénévoles mal formés peuvent entraver les opérations.

Communication claire entre civils et professionnels. Les protocoles définissent les rôles de chacun. Cette organisation évite la confusion. L’efficacité collective en dépend directement.

Perspectives d’avenir

Évolution technologique attendue

La technologie du véhicule planeur hypersonique continuera d’évoluer. Vitesses et précision s’amélioreront progressivement. Parallèlement, les systèmes de défense progressent. Cette course technologique façonne l’avenir militaire.

L’intelligence artificielle transformera la défense. Détection automatique et interception autonome émergent. Ces innovations pourraient neutraliser l’avantage du véhicule planeur hypersonique. L’équilibre stratégique reste donc dynamique.

Adaptation des stratégies civiles

Les stratégies de protection civile s’adaptent continuellement. Nouvelles menaces exigent nouvelles réponses. L’innovation dans ce domaine reste vitale. La survie des populations en dépend.

Coopération internationale renforcée nécessaire. Partage d’informations et coordination des réponses. Cette collaboration améliore la sécurité collective. L’isolement national devient obsolète.

Recommandations pratiques

Préparation personnelle optimale

Constituer un kit de survie complet. Eau potable pour trois jours minimum. Nourriture non périssable et médicaments essentiels. Lampe de poche et radio à piles complètent l’ensemble.

Planifier les itinéraires d’évacuation familiaux. Identifier points de rassemblement et abris disponibles. Communiquer ce plan à tous les membres. Cette préparation réduit la panique.

Actions en situation d’urgence

Réagir immédiatement aux alertes officielles. Se diriger rapidement vers l’abri le plus proche. Couper les arrivées de gaz et d’électricité. Fermer toutes les ouvertures du logement.

Écouter les instructions des autorités. Éviter les communications non essentielles. Attendre les consignes avant de sortir. Cette discipline sauve des vies.

Conclusion

Le véhicule planeur hypersonique transforme le paysage sécuritaire mondial. Cette technologie révolutionnaire réduit drastiquement les temps de réaction. Conséquemment, la préparation civile doit évoluer rapidement.

L’information et la formation restent nos meilleures défenses. Une population préparée résiste mieux aux crises. Donc, investir dans l’éducation civique devient prioritaire. La sécurité collective en dépend directement.

Les développements technologiques continueront. Défenses et contre-mesures progressent également. Cette course perpétuelle façonne notre avenir sécuritaire. Néanmoins, la vigilance citoyenne reste irremplaçable.

Enfin, la coopération internationale s’impose. Aucune nation ne peut affronter seule ces défis. Ensemble, nous pouvons nous adapter aux menaces du véhicule planeur hypersonique. Cette solidarité détermine notre survie collective.