Les 6 différents types de crises : comprendre et s’y préparer

Dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté, les crises semblent se succéder à un rythme accéléré. Économiques, sanitaires, géopolitiques, climatiques, technologiques… ces types de crises majeures façonnent notre quotidien et notre avenir. Comprendre les différents types de crises, leurs mécanismes et leurs impacts sur notre vie quotidienne est devenu essentiel pour naviguer dans cette ère d’incertitude.

Je me suis toujours intéressé aux dynamiques qui régissent ces moments de rupture. Au fil de mes recherches et de mon expérience personnelle, j’ai constaté qu’au-delà de leurs différences apparentes, les crises partagent souvent des caractéristiques communes. Elles suivent des schémas prévisibles. En tant que particuliers, nous ne sommes jamais totalement à l’abri de leurs conséquences. Mais nous pouvons nous y préparer.

Cet article vous propose donc un tour d’horizon des 6 principaux types de crises qui peuvent affecter votre vie. Ils sont illustrés d’exemples concrets et des rappels historiques. L’objectif n’est pas d’alimenter l’anxiété,. C’est bien de vous donner les clés pour mieux comprendre ces phénomènes.

Peut-être aussi transformer ces périodes de turbulence en opportunités de croissance et d’adaptation pour vous et vos proches.

Types de crises 1 : Les crises économiques et financières

Les récessions et dépressions économiques

Les récessions, définies techniquement par deux trimestres consécutifs de contraction du PIB, font partie intégrante du cycle économique. Cependant, leur intensité et leur durée peuvent varier considérablement.

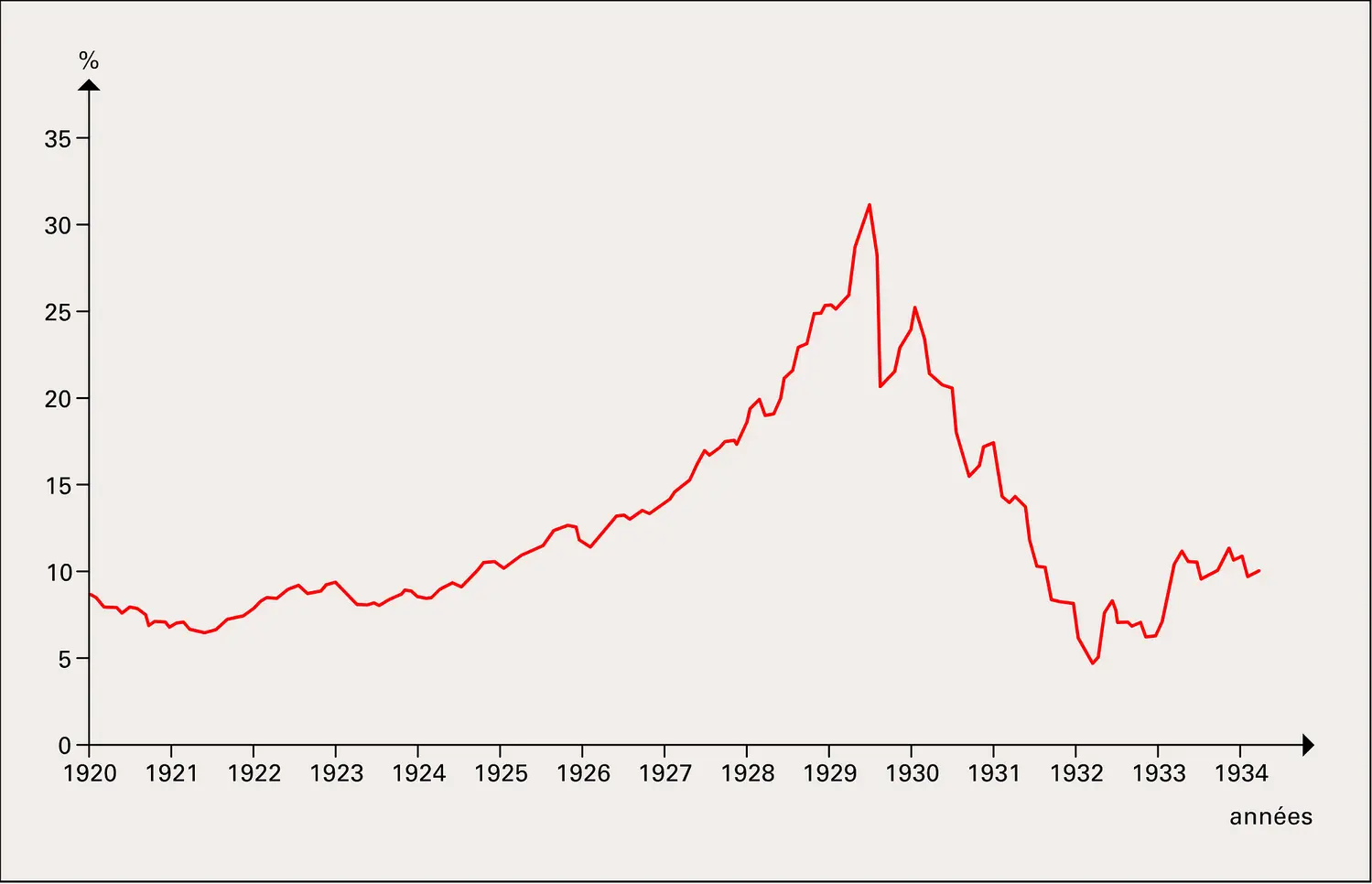

La Grande Dépression des années 1930 reste l’exemple le plus marquant d’une crise économique dévastatrice. Déclenchée par le krach boursier de 1929, elle a plongé les États-Unis dans une spirale déflationniste qui a vu le PIB chuter de près de 30% et le chômage atteindre 25% de la population active.

En France, bien que moins sévère, la crise a provoqué une forte montée du chômage et des tensions sociales considérables.

Plus près de nous, la crise financière de 2007-2008, déclenchée par l’effondrement du marché des subprimes aux États-Unis, s’est rapidement propagée à l’échelle mondiale. En France, elle s’est traduite par une contraction de 2,9% du PIB en 2009 et une hausse significative du chômage.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Perte d’emploi ou réduction des heures de travail

- Difficulté à obtenir des crédits

- Baisse de la valeur de vos investissements

- Pression sur les services publics

- Incertitude quant à l’avenir professionnel et financier

Je me souviens encore de l’ambiance pesante qui régnait dans le monde de l’entreprise fin 2008. Les projets étaient gelés, les recrutements suspendus, et chaque réunion d’équipe semblait porter en elle la menace de licenciements à venir. Cette incertitude était probablement la partie la plus difficile à gérer pour les équipes.

Les crises monétaires et l’inflation

Parmis les types de crises, les crises monétaires se caractérisent par une perte rapide de valeur de la monnaie, souvent accompagnée d’une inflation galopante.

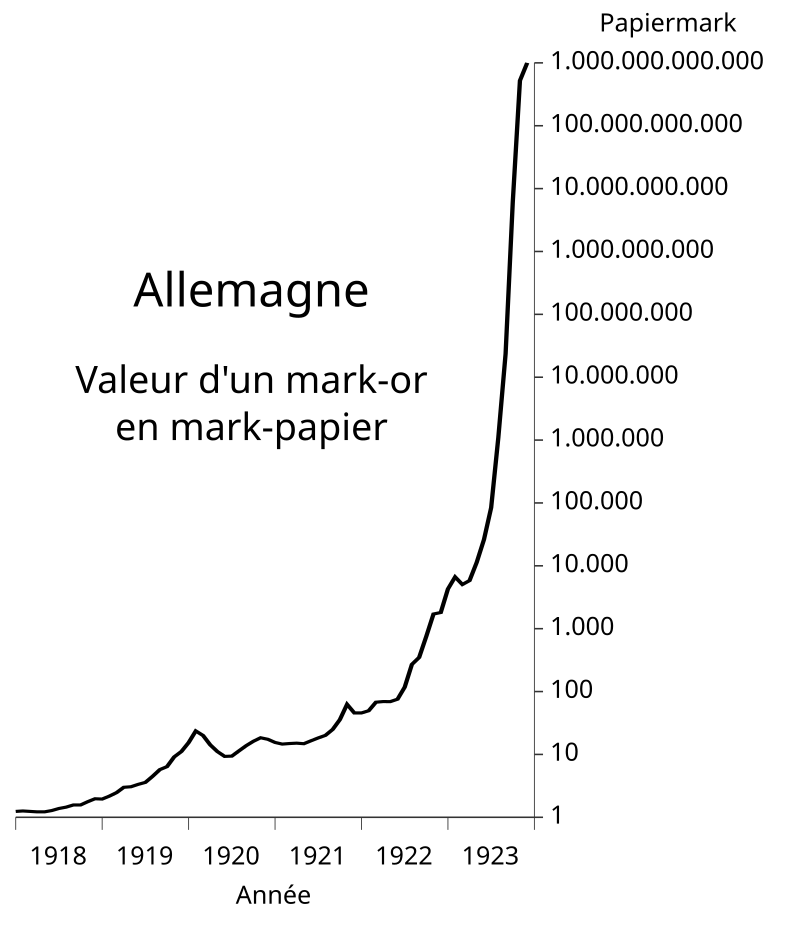

L’hyperinflation allemande de 1923 en est l’exemple historique le plus frappant : en moins d’un an, les prix ont été multipliés par un trillion, rendant la monnaie pratiquement sans valeur.

Le graphique ci-contre illustre bien la croissance exponetielle de la valeur du Mark de 1918 à 1923. Les conséquences pour l’économie et les familles ont été catastrophiques.

Plus récemment, le Venezuela a connu une crise hyperinflationniste dévastatrice. Entre 2016 et 2019, l’inflation a atteint des niveaux astronomiques, culminant à plus de 1 700 000% sur l’année 2018. Les conséquences ont été aussi dramatiques : pénuries alimentaires, effondrement du système de santé, exode massif de la population.

En France, bien que nous n’ayons pas connu d’hyperinflation depuis la Seconde Guerre mondiale, la période inflationniste des années 1970-1980 reste dans les mémoires. L’inflation a atteint 13,6% en 1980, érodant considérablement le pouvoir d’achat des ménages.

Plus récemment, l’inflation qui a suivi la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine a ravivé ces préoccupations.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Érosion du pouvoir d’achat

- Perte de valeur de l’épargne

- Augmentation des taux d’intérêt

- Tensions sociales liées à la baisse du niveau de vie

- Incertitude sur la planification financière à long terme

Les crises de la dette

Dans les types de crises, celles de la dette surviennent lorsqu’un État, une entreprise ou un ménage ne peut plus honorer ses engagements financiers. À l’échelle nationale, elles peuvent déclencher des spirales destructrices.

Par exemple, la crise de la dette grecque a éclaté en 2009. Elle illustre parfaitement ce phénomène. Incapable de refinancer sa dette publique, la Grèce a dû accepter des plans d’aide assortis de mesures d’austérité drastiques.

Les conséquences ont été sévères : contraction de 25% du PIB entre 2008 et 2016, chômage massif (près de 28% au plus fort de la crise), réduction des services publics et exode des jeunes diplômés.

À l’échelle des ménages, la crise des subprimes américaine de 2007-2008 montre comment le surendettement peut déclencher une crise systémique.

Des millions d’Américains ont été incapables de rembourser leurs prêts immobiliers. Ils ont donc perdu leurs logements, déclenchant un effondrement du marché immobilier puis une crise financière mondiale.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Hausse de la fiscalité pour rembourser la dette publique

- Réduction des services publics et des prestations sociales

- Difficulté à obtenir des crédits

- Instabilité politique et sociale

- Perte de confiance dans les institutions

Types de crises 2 : Les crises sanitaires

Les crises de santé publique

Au-del des pandémies, d’autres crises sanitaires peuvent affecter notre quotidien. L’affaire du sang contaminé dans les années 1980-1990 a révélé des failles majeures dans notre système de santé. Entre 1980 et 1985, environ 4 000 personnes hémophiles ou transfusées ont été contaminées par le virus du SIDA en France, faute de dépistage approprié.

La crise de la vache folle (encéphalopathie spongiforme bovine) dans les années 1990 a également marqué les esprits. Bien que le nombre de victimes humaines ait finalement été limité, elle a provoqué une crise de confiance majeure dans la sécurité alimentaire et transformé durablement les filières agricoles européennes.

Plus récemment, la crise des opioïdes aux États-Unis montre comment un problème de santé publique peut prendre une dimension systémique. Depuis 1999, plus de 500 000 Américains sont morts d’overdoses liées aux opioïdes, souvent à la suite de prescriptions médicales légitimes.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Perte de confiance dans les autorités sanitaires

- Changements dans vos habitudes de consommation

- Nouvelles contraintes réglementaires

- Impacts économiques sectoriels (agriculture, industrie pharmaceutique, etc.)

Types de crises 3 : Les crises environnementales et climatiques

Les catastrophes naturelles

Les catastrophes naturelles, qu’elles soient soudaines (tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques) ou progressives (sécheresses, inondations), peuvent bouleverser des sociétés entières en quelques heures ou quelques mois.

Le tsunami de 2004 dans l’océan Indien, déclenché par un séisme sous-marin de magnitude 9,1, a causé la mort de plus de 230 000 personnes dans 14 pays. Au-delà du bilan humain, il a dévasté des régions entières, détruit des infrastructures essentielles et provoqué des dommages estimés à 15 milliards de dollars.

En France, la tempête Xynthia de février 2010 reste dans les mémoires. Conjuguant vents violents et marée haute, elle a provoqué des inondations meurtrières sur le littoral atlantique, causant 53 décès et des dégâts évalués à 2,5 milliards d’euros. Cette catastrophe a conduit à une refonte des politiques d’urbanisme en zones inondables.

Plus récemment, les inondations dans la vallée de la Roya en octobre 2020 ont montré la vulnérabilité de nos infrastructures face à des phénomènes météorologiques extrêmes. Des villages entiers se sont retrouvés isolés pendant plusieurs jours, privés d’eau, d’électricité et de moyens de communication.

Disposer d’une solution de purification de l’eau efficace devient indispensable dans ces moments là.

Il existe de nombreuses possibilités comme expliqué dans cet article que je vous ai rédigé spécialement.

L’une des possibilités, si l’eau est claire, est d’utilise des pastilles qui vont neutraliser les bactéries et autres éléments dangereux pour votre santé.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Risques directs pour votre sécurité physique

- Dommages matériels (habitation, véhicules)

- Perturbation des services essentiels (eau, électricité, transports)

- Hausse des primes d’assurance

- Dévaluation immobilière dans les zones à risque

Le changement climatique

Le changement climatique représente une crise d’un genre nouveau : progressive, globale et systémique. Ses manifestations deviennent de plus en plus tangibles.

La canicule européenne de 2003, qui a causé environ 70 000 décès dont 15 000 en France, est aujourd’hui considérée comme un avant-goût des étés futurs. Des études montrent que des températures autrefois exceptionnelles deviendront la norme dans les décennies à venir.

Les sécheresses récurrentes, comme celles que la France a connues en 2022, illustrent également cette nouvelle réalité. Elles affectent non seulement l’agriculture, mais aussi la production d’électricité, la navigation fluviale et l’approvisionnement en eau potable.

La montée du niveau des mers, bien que plus lente, constitue une menace existentielle pour de nombreuses régions côtières. En France, des zones comme le Golfe du Morbihan, la Camargue ou le littoral aquitain sont particulièrement vulnérables.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Risques accrus pour votre santé (canicules, nouvelles maladies)

- Modifications de votre cadre de vie (végétation, paysages)

- Impact sur le prix et la disponibilité de certains produits alimentaires

- Nouvelles contraintes réglementaires (restrictions d’eau, normes de construction)

- Potentielles migrations climatiques

J’ai été particulièrement marqué, lors d’un voyage dans les Alpes l’été dernier, par le recul spectaculaire des glaciers. Ces géants de glace millénaires, que j’avais admirés enfant, se réduisent désormais à vue d’œil. Ce témoignage direct du changement climatique m’a profondément affecté et a renforcé ma conviction que nous devons agir rapidement.

Les crises de biodiversité

La sixième extinction de masse, actuellement en cours, constitue une crise moins visible mais tout aussi préoccupante. Le taux d’extinction des espèces est aujourd’hui 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel.

L’effondrement des populations d’insectes en Europe, avec une diminution de 75% de leur biomasse en 30 ans, illustre l’ampleur du phénomène. Ces pertes, souvent invisibles au quotidien, menacent pourtant des services écosystémiques essentiels comme la pollinisation.

La disparition des grands prédateurs dans de nombreux écosystèmes (loups en Europe, grands félins en Afrique) perturbe les chaînes alimentaires et peut entraîner des cascades d’extinctions. En France, la réintroduction du loup depuis les années 1990 vise à restaurer un équilibre écologique, non sans controverses.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Modifications des paysages et écosystèmes familiers

- Impact sur l’agriculture et la sécurité alimentaire

- Émergence de nouvelles maladies zoonotiques

- Questions éthiques sur notre rapport au vivant

- Nouvelles réglementations environnementales

Les crises de biodiversité

La sixième extinction de masse, actuellement en cours, constitue une crise moins visible mais tout aussi préoccupante. Le taux d’extinction des espèces est aujourd’hui 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel.

L’effondrement des populations d’insectes en Europe, avec une diminution de 75% de leur biomasse en 30 ans, illustre l’ampleur du phénomène. Ces pertes, souvent invisibles au quotidien, menacent pourtant des services écosystémiques essentiels comme la pollinisation.

La disparition des grands prédateurs dans de nombreux écosystèmes (loups en Europe, grands félins en Afrique) perturbe les chaînes alimentaires et peut entraîner des cascades d’extinctions. En France, la réintroduction du loup depuis les années 1990 vise à restaurer un équilibre écologique, non sans controverses.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Modifications des paysages et écosystèmes familiers

- Impact sur l’agriculture et la sécurité alimentaire

- Émergence de nouvelles maladies zoonotiques

- Questions éthiques sur notre rapport au vivant

- Nouvelles réglementations environnementales

Types de crises 4 : Les crises géopolitiques

Les conflits et guerres

Les conflits armés représentent sans doute la forme de crise la plus brutale et dévastatrice. Leurs conséquences dépassent largement les frontières des pays directement impliqués.

La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) reste le conflit le plus meurtrier de l’histoire humaine, avec environ 60 millions de morts. En France, elle a causé environ 600 000 décès et des destructions massives, suivies d’une période de reconstruction et de profonds changements sociopolitiques.

Plus récemment, la guerre en Ukraine déclenchée en février 2022 a provoqué une onde de choc mondiale : crise des réfugiés en Europe, perturbations des marchés énergétiques et alimentaires, reconfiguration géopolitique majeure. Même à des milliers de kilomètres du front, les conséquences se font sentir dans notre quotidien.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Hausse des prix de l’énergie et de certains produits alimentaires

- Perturbations des chaînes d’approvisionnement

- Montée des incertitudes géopolitiques

- Crises migratoires

- Risques de cyberattaques

Les crises migratoires

Les mouvements massifs de population, qu’ils soient causés par des conflits, des catastrophes naturelles ou des facteurs économiques, peuvent déstabiliser des régions entières et provoquer des crises humanitaires majeures.

La crise migratoire européenne de 2015-2016, déclenchée principalement par la guerre civile syrienne, a vu plus d’un million de personnes tenter de rejoindre l’Europe. Cette situation a mis à l’épreuve les systèmes d’asile européens et provoqué de vives tensions politiques entre États membres.

L’exode vénézuélien constitue la plus grande crise migratoire de l’histoire récente de l’Amérique latine. Depuis 2014, plus de 7 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays, fuyant l’effondrement économique et l’instabilité politique. Cette diaspora massive a créé des défis considérables pour les pays d’accueil comme la Colombie ou le Pérou.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Débats sociétaux polarisants

- Pressions sur certains services publics

- Opportunités d’enrichissement culturel

- Évolutions démographiques de votre région

- Nouvelles politiques migratoires et frontalières

Les crises sociales et politiques

Les crises sociales éclatent lorsque les tensions au sein d’une société atteignent un point de rupture. Elles peuvent prendre diverses formes : manifestations, grèves, émeutes, voire révolutions.

Mai 68 en France représente l’archétype d’une crise sociale et politique aux multiples dimensions. Ce qui a commencé comme un mouvement étudiant s’est rapidement transformé en une contestation généralisée, avec des grèves impliquant jusqu’à 10 millions de travailleurs. Bien que relativement brève, cette crise a profondément marqué la société française.

Plus récemment, le mouvement des Gilets jaunes, déclenché en novembre 2018 par une taxe sur les carburants, a révélé des fractures profondes dans la société française. Cette mobilisation inédite a contraint le gouvernement à des concessions importantes et a transformé le débat public autour des questions d’inégalités et de justice fiscale.

À l’échelle internationale, les Printemps arabes de 2010-2011 illustrent comment des crises sociales peuvent se propager régionalement et transformer durablement des systèmes politiques entiers. Déclenchés par l’immolation de Mohamed Bouazizi en Tunisie, ces mouvements ont renversé plusieurs régimes autoritaires et redessiné la carte politique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Perturbations de votre quotidien (transports, services publics)

- Polarisation des débats sociétaux

- Incertitude politique et réglementaire

- Possibles évolutions fiscales et sociales

- Opportunités de redéfinition du contrat social

J’ai vécu personnellement les manifestations des Gilets jaunes dans ma ville. Si les blocages du samedi compliquaient parfois mon quotidien, ces événements m’ont aussi fait prendre conscience de réalités sociales que mon milieu professionnel ne me permettait pas toujours de percevoir. Cette crise a été, pour moi comme pour beaucoup, un moment d’apprentissage civique.

Types de crises 5 : Les crises technologiques

Les accidents industriels

Les accidents industriels majeurs peuvent avoir des conséquences dévastatrices et durables sur les territoires et les populations.

La catastrophe de Tchernobyl en 1986 reste l’accident nucléaire le plus grave de l’histoire. L’explosion du réacteur n°4 a libéré des quantités massives de radioactivité, contaminant de vastes zones en Ukraine, Biélorussie et Russie. Plus de 350 000 personnes ont dû être évacuées, et certaines régions resteront inhabitables pendant des siècles. Même en France, à plus de 2 000 km, des restrictions sur certains produits alimentaires ont été nécessaires.

Plus près de nous, l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001 a causé 31 morts et environ 2 500 blessés. Au-delà du bilan humain, elle a provoqué des dégâts considérables dans l’agglomération toulousaine et conduit à une refonte de la réglementation des sites industriels à risque en France.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Risques directs pour votre santé et sécurité si vous habitez près de sites sensibles

- Contamination potentielle de l’environnement

- Dévaluation immobilière dans les zones touchées

- Renforcement des réglementations industrielles

- Débats sur l’acceptabilité sociale de certaines technologies

Les crises numériques

Avec la numérisation croissante de nos sociétés, de nouveaux types de crises émergent, liés à la cybersécurité, à la désinformation ou aux défaillances des infrastructures numériques.

L’attaque par ransomware NotPetya en 2017 a paralysé des milliers d’entreprises dans le monde, causant plus de 10 milliards de dollars de dommages. Des secteurs entiers comme le transport maritime, la pharmacie ou l’agroalimentaire ont été affectés, révélant la vulnérabilité de nos infrastructures numériques.

La panne mondiale de Facebook (incluant Instagram et WhatsApp) en octobre 2021, bien que brève, a illustré notre dépendance aux plateformes numériques. Pour des millions de personnes et d’entreprises, ces services sont devenus des infrastructures essentielles.

Les crises de désinformation, comme celle qui a entouré la pandémie de COVID-19, représentent un défi d’un nouveau genre. La prolifération de fausses informations peut entraver la gestion de crise, polariser le débat public et éroder la confiance dans les institutions.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Risques de vol de données personnelles

- Perturbation des services numériques essentiels

- Exposition à la désinformation

- Nouvelles exigences en matière de cybersécurité

- Questions éthiques sur l’usage des technologies

Types de crises 6 : Les crises systémiques et leurs interconnexions

La nature interconnectée des crises modernes

Les crises décrites précédemment ne surviennent que rarement de façon isolée. De plus en plus, nous assistons à des crises systémiques où différents types de perturbations interagissent et s’amplifient mutuellement.

La pandémie de COVID-19 illustre parfaitement cette interconnexion. Ce qui a commencé comme une crise sanitaire s’est rapidement transformé en une crise économique majeure, avec des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, les marchés financiers et les systèmes de protection sociale. Elle a également déclenché ou accéléré des crises sociales et politiques dans de nombreux pays.

De même, le changement climatique ne se limite pas à une crise environnementale. Il multiplie les risques de conflits pour les ressources, provoque des déplacements de population et menace la sécurité alimentaire mondiale. Ces conséquences en cascade illustrent la complexité des défis auxquels nos sociétés sont confrontées.

Comment cela vous affecte-t-il ?

- Multiplication et intensification des impacts sur votre vie quotidienne

- Difficulté accrue à anticiper les évolutions futures

- Nécessité de développer une résilience multidimensionnelle

- Importance de comprendre les dynamiques systémiques

- Opportunités d’innovation sociale et technologique

Vers une résilience personnelle et collective

Face à ces défis interconnectés, développer sa résilience devient essentiel. La résilience ne signifie pas seulement résister aux chocs, mais aussi la capacité à s’adapter et à se transformer face à l’adversité.

Au niveau individuel, cela peut impliquer :

- Diversifier vos sources de revenus pour mieux résister aux crises économiques

- Constituer une épargne de précaution et adopter une gestion financière prudente

- Renforcer votre capital santé par une alimentation équilibrée et une activité physique régulière

- Développer des compétences variées et adaptables aux évolutions du marché du travail

- Cultiver un réseau social solide, ressource précieuse en temps de crise

- Rester informé tout en gardant un esprit critique face aux flux d’informations

Au niveau collectif, des initiatives émergent pour renforcer la résilience des communautés :

- Développement de monnaies locales pour dynamiser les économies territoriales

- Création de réseaux d’entraide et de solidarité de proximité

- Systèmes alimentaires locaux moins dépendants des chaînes logistiques mondiales

- Transitions énergétiques vers plus d’autonomie et de sobriété

Pour ma part, j’ai entrepris ces dernières années de renforcer ma propre résilience face aux crises. J’ai diversifié mes placements, constitué une réserve alimentaire de base, développé un potager …

Mais plus important encore, j’ai tissé des liens solides avec ma communauté locale. Ces connexions humaines représentent, j’en suis convaincu, notre meilleur atout face aux turbulences futures.

Transformer les crises en opportunités

Les crises, malgré leurs aspects destructeurs, peuvent aussi être des catalyseurs de changement positif. Historiquement, de nombreuses avancées sociales, technologiques et institutionnelles sont nées des périodes de crise.

La Grande Dépression des années 1930 a conduit au New Deal américain et à l’émergence de l’État-providence moderne. La Seconde Guerre mondiale a accéléré l’émancipation des femmes et stimulé des avancées technologiques majeures. Plus récemment, la pandémie de COVID-19 a transformé notre rapport au travail, accélérant des tendances comme le télétravail et la digitalisation.

Comme l’a écrit Albert Einstein, « La crise est la plus grande bénédiction qui puisse arriver aux personnes et aux pays, parce que la crise apporte des progrès. […] C’est dans la crise que naissent l’inventivité, les découvertes et les grandes stratégies. »

En tant qu’individus, nous pouvons choisir d’aborder les crises non seulement comme des menaces, mais aussi comme des opportunités de remettre en question nos habitudes, de réinventer nos modes de vie et de bâtir des systèmes plus justes et résilients.

Je reste convaincu que notre capacité collective à traverser les crises actuelles et futures dépendra largement de notre volonté de coopérer, d’innover et de nous adapter. Les défis sont immenses, mais l’histoire humaine est jalonnée d’exemples où nous avons su transformer les périodes de turbulence en tremplins vers un avenir meilleur.

Les crises nous rappellent notre vulnérabilité, mais aussi notre extraordinaire capacité de résilience et de créativité. À nous de saisir ces moments de rupture pour construire ensemble le monde que nous souhaitons pour demain.