Comment se prévenir d’une crise climatique : Guide débutant pour les particuliers

Face à l’accélération du changement climatique, nous entrons dans une ère d’incertitude. Le risque de crise climatique devient plus fort. Canicules, inondations, tempêtes… ces phénomènes, autrefois considérés comme exceptionnels, font désormais partie de notre quotidien. En tant que particuliers, nous pouvons nous sentir impuissants face à l’ampleur du défi. Pourtant, il existe de nombreuses façons de se prémunir contre les impacts des crises climatiques, tant sur le plan personnel que collectif.

Je suis convaincu que chacun d’entre nous peut jouer un rôle important. Et cela non seulement pour réduire son empreinte carbone, mais aussi pour s’adapter aux nouvelles réalités climatiques. Dans cet article, je vous propose un guide pratique pour renforcer votre résilience face à la prochaine crise climatique. Je vous offre des conseils concrets, des exemples inspirants et des leçons tirées de l’histoire.

Comprendre les risques climatiques qui nous concernent

Les différentes manifestations de la crise climatique

Avant de parler de solutions, il est essentiel de comprendre précisément les risques auxquels vous pourriez être confrontés. Ceci est valable selon votre lieu de résidence et votre mode de vie.

En France, les principaux risques climatiques incluent :

- Les vagues de chaleur et canicules (comme celles de 2003, 2019 ou 2022)

- Les inondations (rappelons-nous les crues de la Seine en 2016 ou 2018)

- Les tempêtes et événements venteux (comme Xynthia en 2010)

- Les sécheresses prolongées (de plus en plus fréquentes depuis 2015)

- Les feux de forêt (qui touchent désormais des régions autrefois épargnées)

- L’érosion côtière et la montée du niveau de la mer

Je me souviens encore de la canicule de 2003. Beaucoup la considérait comme un événement isolé. Aujourd’hui, nous savons qu’il s’agissait d’un avant-goût de notre nouvelle normalité climatique. L’été 2022 nous a d’ailleurs rappelé à quel point notre pays est vulnérable face aux vagues de chaleur extrême.

Évaluer votre vulnérabilité personnelle

Votre vulnérabilité face à ces risques dépend de nombreux facteurs :

- Votre localisation géographique (proximité de cours d’eau, zones côtières, zones urbaines sujettes aux îlots de chaleur)

- L’état et les caractéristiques de votre logement (isolation, exposition, matériaux)

- Votre situation personnelle (âge, état de santé, mobilité)

- Vos ressources financières et votre réseau social

Pour évaluer précisément votre exposition aux risques climatiques, consultez le site Géorisques (www.georisques.gouv.fr). Il permet de visualiser les zones à risque en France. Vérifiez également si votre commune dispose d’un Plan de Prévention des Risques (PPR). Il identifie les zones vulnérables aux inondations, submersions ou mouvements de terrain en cas de crise climatique.

Adapter son habitat aux nouvelles réalités climatiques

Protéger son logement contre la chaleur extrême

Les épisodes caniculaires se multiplient et s’intensifient. Pour vous en prémunir :

Améliorez l’isolation thermique de votre logement

Une bonne isolation protège aussi bien du froid que de la chaleur. Privilégiez les matériaux naturels comme la fibre de bois ou la ouate de cellulose. Ils offrent un bon déphasage thermique (capacité à ralentir le transfert de chaleur).

Installez des protections solaires efficaces

Les stores extérieurs sont plus efficaces que les rideaux intérieurs. Ils bloquent les rayons du soleil avant qu’ils ne pénètrent dans votre logement. Les pergolas végétalisées constituent également une excellente solution naturelle.

Végétalisez votre environnement immédiat

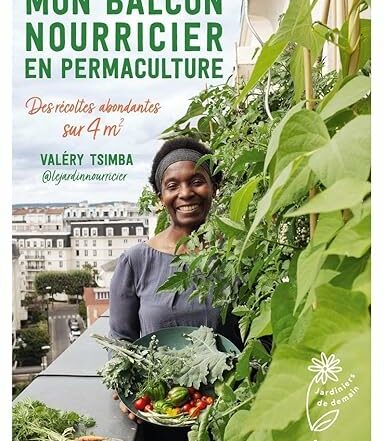

Les plantes, par leur évapotranspiration, créent un microclimat plus frais. Sur mon balcon, j’ai installé des plantes qui forment un écran naturel contre le soleil. Elles rafraîchissent ainsi l’air ambiant. J’en ai fait de même sur la dalle en béton devant la maison. La différence de température peut atteindre 3 à 5°C !

Se protéger contre les inondations

Si vous habitez en zone inondable ou à proximité d’un cours d’eau :

Aménagez votre habitation :

- Surélevez les installations électriques et les équipements sensibles

- Installez des clapets anti-retour sur vos canalisations

- Privilégiez des matériaux résistants à l’eau pour les sols et les murs du rez-de-chaussée

- Prévoyez des batardeaux (barrières amovibles) pour vos portes et ouvertures

Constituez un kit d’urgence inondation avant la prochaine crise climatique.

Ce kit devrait contenir :

- lampes torches,

- radio à piles/manivelle/solaire,

- eau potable,

- nourriture non périssable,

- médicaments essentiels,

- documents importants dans une pochette étanche,

- vêtements de rechange.

Rappel historique : Les inondations de la vallée de la Somme en 2001 ont duré plus de deux mois, affectant 118 communes et plus de 3000 habitations. Les habitants qui avaient surélevé leurs installations électriques et prévu des systèmes d’évacuation d’eau ont pu réintégrer leurs logements beaucoup plus rapidement que les autres après la décrue.

Anticiper les problèmes de ressources en eau

Face aux sécheresses de plus en plus fréquentes, installez des systèmes d’économie d’eau :

- Mousseurs sur vos robinets

- Chasses d’eau à double débit

- Mitigeurs thermostatiques

- Récupérateurs d’eau de pluie

Je me suis équipé d’un système de récupération d’eau de pluie de 1000 litres qui me permet d’arroser mon jardin pendant plusieurs semaines de sécheresse. L’investissement a été amorti en deux étés seulement. Et je réfléchi à en installer un second sur l’autre pente du toit.

Adaptez votre jardin au stress hydrique Privilégiez des plantes résistantes à la sécheresse et des techniques comme le paillage qui limitent l’évaporation. L’arrosage au goutte-à-goutte réduit considérablement les besoins en eau par rapport à l’arrosage classique.

Sécuriser son approvisionnement alimentaire et énergétique

Vers une plus grande autonomie alimentaire

Chaque crise climatique perturbe les cultures et peut entraîner des hausses de prix, voire des pénuries sur certains produits.

Développez un potager résilient

Même sur un petit espace, il est possible de produire une partie de son alimentation. Privilégiez les variétés anciennes et locales, naturellement adaptées à votre climat. Diversifiez vos cultures pour minimiser les risques : si une espèce souffre d’un aléa climatique, d’autres pourront compenser.

Stockez intelligemment

Apprenez les techniques de conservation comme la lacto-fermentation, le séchage ou la mise en bocaux qui permettent de préserver les aliments sans consommation d’énergie.

Soutenez l’agriculture locale

En adhérant à une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) ou en fréquentant les marchés de producteurs, vous contribuez à la résilience du système alimentaire local tout en vous garantissant un accès à des produits frais même en période de crise.

Exemple inspirant

Le quartier des Lentillères à Dijon a transformé une friche urbaine en jardin potager collectif produisant plusieurs tonnes de légumes par an. Pendant les confinements liés au COVID-19, alors que certains rayons de supermarchés se vidaient, les habitants impliqués dans ce projet ont maintenu leur approvisionnement en légumes frais et locaux.

Anticiper les crises énergétiques

Le changement climatique et les mesures pour y faire face transforment notre système énergétique, avec des risques de tension sur l’approvisionnement.

Réduisez votre dépendance énergétique :

- Isolez prioritairement votre logement pour diminuer vos besoins en chauffage et climatisation

- Investissez dans des appareils électroménagers économes en énergie (classe A+++)

- Envisagez l’autoconsommation avec des panneaux solaires photovoltaïques

Prévoyez des solutions de secours :

- Installez un poêle à bois ou à granulés comme chauffage d’appoint

- Équipez-vous de batteries rechargeables et de lampes solaires pour les coupures d’électricité

- Pour les plus motivés, un petit générateur solaire portable peut maintenir l’alimentation d’appareils essentiels

Rappel historique : L’hiver 2022-2023 a été marqué par des tensions sur le réseau électrique français, avec des risques de coupures tournantes. Les foyers équipés de sources de chauffage alternatives et de moyens d’éclairage autonomes ont traversé cette période avec beaucoup moins d’inquiétude que les autres.

Se préparer aux événements extrêmes

Élaborer un plan familial d’urgence

Face à chaque crise climatique, avoir un plan préétabli peut faire toute la différence.

Créez un document de préparation familiale

Ce document doit contenir :

- Les numéros d’urgence et contacts importants

- Les points de rassemblement familiaux en cas d’évacuation

- Les itinéraires d’évacuation depuis votre domicile

- La liste des objets à emporter en priorité

- Les consignes spécifiques pour chaque membre de la famille

Constituez un kit d’urgence polyvalent

Ce kit, différent selon les risques locaux, devrait généralement inclure :

- De l’eau (6 litres par personne pour 3 jours)

- Des aliments non périssables

- Une trousse de premiers secours

- Des médicaments essentiels pour plusieurs jours

- Des vêtements adaptés aux conditions locales

- Une radio à piles ou à dynamo

- Des piles et chargeurs de secours pour téléphones

- De l’argent liquide en petites coupures

- Des copies de documents importants (dans une pochette étanche)

Je conserve mon kit d’urgence dans un sac à dos facilement accessible, que je vérifie et mets à jour deux fois par an. Cela peut sembler excessif, mais depuis que j’ai vécu une évacuation précipitée lors des inondations de 2018, je sais combien cette préparation peut être précieuse.

Développer des compétences de résilience

Au-delà des équipements matériels, certaines compétences peuvent s’avérer cruciales en situation d’urgence climatique :

Apprenez les gestes de premiers secours

Une formation aux premiers secours vous permettra d’agir efficacement en cas d’accident ou de malaise, particulièrement lors de canicules.

Maîtrisez les bases de la survie en milieu urbain

Savoir purifier de l’eau en cas de crise climatique, connaître les plantes comestibles de votre région, ou être capable de réparer des objets du quotidien sont des compétences qui renforcent votre autonomie.

Exemple concret : Après la tempête Alex qui a dévasté les vallées de la Vésubie et de la Roya en octobre 2020, certains villages sont restés isolés pendant plusieurs jours. Les habitants formés aux premiers secours ont pu prodiguer les soins d’urgence avant l’arrivée des secours, tandis que ceux qui avaient des connaissances en bricolage ont rapidement mis en place des solutions temporaires pour l’approvisionnement en eau et en électricité.

S’assurer et se protéger financièrement

Optimiser sa couverture d’assurance

Face à l’augmentation des sinistres climatiques, une bonne couverture d’assurance devient essentielle.

Vérifiez que votre contrat couvre bien les risques climatiques T

outes les polices d’assurance habitation ne se valent pas. Vérifiez notamment les garanties concernant :

- Les catastrophes naturelles

- Les tempêtes, grêle et poids de la neige

- Les dégâts des eaux

- Les frais de relogement

Documentez vos biens pour faciliter les indemnisations

Photographiez régulièrement votre intérieur et conservez les factures de vos biens de valeur. Ces preuves seront précieuses en cas de sinistre.

Considérez des assurances spécifiques selon votre situation

Si vous habitez dans une zone particulièrement exposée à un risque (inondation, submersion marine, incendie de forêt), renseignez-vous sur les assurances complémentaires disponibles.

Constituer une réserve financière de sécurité

Les crises climatiques peuvent entraîner des dépenses imprévues ou des pertes de revenus :

Épargnez l’équivalent de 3 à 6 mois de dépenses Cette réserve vous permettra de faire face aux imprévus sans vous endetter : travaux d’urgence après un événement climatique, déménagement forcé, perte temporaire d’emploi liée à une catastrophe naturelle…

Diversifiez vos placements Pour vous prémunir contre l’instabilité économique que pourrait engendrer la crise climatique, répartissez vos investissements entre différentes classes d’actifs, y compris certains secteurs qui pourraient être favorisés par la transition écologique.

Rappel historique : Après les inondations de la vallée de l’Aude en 2018, de nombreux sinistrés ont dû attendre plusieurs mois avant d’être indemnisés. Ceux qui disposaient d’une épargne de précaution ont pu entamer les travaux les plus urgents sans attendre, évitant ainsi l’aggravation des dommages liés à l’humidité.

Repenser sa mobilité pour plus de résilience

Réduire sa dépendance aux énergies fossiles

Les crises climatiques peuvent perturber l’approvisionnement en carburant, comme l’ont montré diverses crises énergétiques historiques.

Diversifiez vos moyens de transport

- Équipez-vous d’un vélo, idéalement avec des sacoches pour transporter vos courses

- Familiarisez-vous avec les transports en commun de votre région

- Envisagez un véhicule électrique si compatible avec vos besoins

Repensez votre organisation quotidienne

Privilégiez la proximité dans vos choix de vie : lieu de travail, écoles, commerces, services médicaux… Cette organisation limite votre vulnérabilité en cas de perturbation des transports.

J’ai personnellement fait le choix de déménager pour me rapprocher de mon lieu de travail, réduisant mon trajet de 30 à 7 kilomètres. Non seulement j’ai diminué mon empreinte carbone, mais j’ai aussi gagné en résilience : même en cas de pénurie de carburant ou de conditions météo extrêmes, je peux me rendre au travail à vélo ou à pied.

Adapter ses déplacements aux nouvelles réalités climatiques

Anticipez les perturbations

- Suivez les alertes météo avant vos déplacements

- Prévoyez des itinéraires alternatifs

- Gardez toujours une réserve d’eau et quelques provisions dans votre véhicule

Exemple concret : Lors de l’épisode neigeux exceptionnel qui a paralysé l’Île-de-France en février 2018, des milliers d’automobilistes se sont retrouvés bloqués sur les routes. Ceux qui avaient une couverture, de l’eau et quelques barres énergétiques dans leur voiture ont pu attendre les secours dans de bien meilleures conditions.

S’engager collectivement pour renforcer la résilience locale

Participer à des initiatives citoyennes

La résilience face aux crises climatiques ne peut être uniquement individuelle. L’engagement collectif démultiplie notre capacité d’adaptation :

Rejoignez ou créez un réseau de voisinage solidaire Ces réseaux permettent de s’entraider lors d’événements extrêmes : surveillance des personnes vulnérables pendant les canicules, aide au nettoyage après une inondation, partage de ressources en cas de pénurie…

Impliquez-vous dans les initiatives de transition Les mouvements comme les Villes en Transition développent des projets concrets pour renforcer la résilience locale : jardins partagés, ateliers de réparation, monnaies locales, plans d’urgence communautaires…

Exemple inspirant : À Ungersheim, en Alsace, la municipalité et les habitants ont développé un programme de transition écologique baptisé « 21 actions pour le XXIe siècle » comprenant une régie agricole municipale, un réseau de chaleur alimenté par biomasse locale, et une monnaie locale. Lors de la crise du COVID-19, cette organisation a permis à la commune de maintenir l’approvisionnement alimentaire de ses habitants grâce à ses circuits courts déjà bien établis.

Participer aux décisions locales d’adaptation

Pour que votre territoire s’adapte efficacement au changement climatique :

Informez-vous sur les politiques locales d’adaptation La plupart des collectivités territoriales disposent désormais de plans climat-air-énergie (PCAET) qui définissent leurs stratégies d’adaptation.

Participez aux consultations publiques Votre expérience de terrain et vos préoccupations peuvent enrichir les politiques d’adaptation si vous les exprimez lors des consultations citoyennes.

Encouragez les solutions fondées sur la nature Ces solutions (végétalisation urbaine, restauration de zones humides, agroforesterie…) sont souvent plus résilientes et moins coûteuses que les infrastructures grises traditionnelles.

Je participe régulièrement aux réunions publiques concernant l’aménagement de ma commune. Grâce à la mobilisation de plusieurs citoyens, nous avons obtenu la création d’un parc urbain sur une ancienne friche, plutôt qu’un centre commercial. Ce nouvel espace vert contribue à réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain et sert de zone d’expansion en cas de crue du cours d’eau voisin.

Préserver sa santé face aux nouvelles menaces climatiques

S’adapter aux vagues de chaleur

Les canicules représentent un risque sanitaire majeur qui va s’intensifier :

Aménagez votre logement pour rester au frais Au-delà de l’isolation et des protections solaires déjà évoquées, identifiez la pièce la plus fraîche de votre logement et équipez-la pour y passer les heures les plus chaudes.

Adaptez vos habitudes quotidiennes

- Hydratez-vous régulièrement (minimum 1,5 litre d’eau par jour)

- Décalez vos activités physiques aux heures les plus fraîches

- Adaptez votre alimentation (plus légère, riche en eau)

- Apprenez à reconnaître les signes de déshydratation et de coup de chaleur

Veillez sur les personnes vulnérables Les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques sont particulièrement à risque pendant les canicules.

Rappel historique : La canicule de 2003 a causé près de 15 000 décès en France, principalement parmi les personnes âgées isolées. Depuis, les plans canicule et la sensibilisation ont permis de réduire significativement la mortalité lors des épisodes suivants, comme celui de 2019 qui, bien que plus intense en termes de températures, a eu un impact sanitaire moindre.

Se protéger des nouveaux risques sanitaires

Le changement climatique favorise l’expansion de certaines maladies vectorielles et allergènes :

Protégez-vous contre les moustiques Le moustique tigre, vecteur de maladies comme la dengue ou le chikungunya, progresse en France métropolitaine. Éliminez les eaux stagnantes autour de votre domicile et utilisez des protections adaptées.

Apprenez à reconnaître les plantes allergènes invasives L’ambroisie et la berce du Caucase, favorisées par le changement climatique, provoquent des allergies sévères ou des brûlures. Sachez les identifier pour les éviter.

Adaptez votre trousse à pharmacie Incluez des antihistaminiques, de la crème solaire à indice élevé et des solutions de réhydratation orale.

Conclusion : vers une résilience globale

Face à la crise climatique, se prémunir ne signifie pas seulement se protéger individuellement, mais contribuer à un système plus résilient collectivement. Les actions que vous entreprenez aujourd’hui détermineront votre capacité à traverser les turbulences climatiques de demain avec sérénité.

Je suis convaincu que cette préparation n’est pas une démarche pessimiste, mais au contraire profondément positive. Elle nous reconnecte à nos besoins fondamentaux, renforce nos liens sociaux et nous invite à repenser notre rapport au monde qui nous entoure.

L’Histoire nous enseigne que les sociétés qui ont su s’adapter aux changements environnementaux ont prospéré, tandis que celles qui sont restées rigides ont décliné. La civilisation maya, par exemple, a connu un effondrement partiel lié à une succession de sécheresses prolongées auxquelles elle n’a pas su s’adapter suffisamment rapidement.

À l’inverse, les communautés traditionnelles polynésiennes ont développé des systèmes agricoles et sociaux extrêmement résilients face aux typhons et aux variations climatiques. Ces exemples nous rappellent que l’adaptation n’est pas seulement une question technique, mais aussi culturelle et sociale.

En combinant innovations technologiques et sagesse ancestrale, nous pouvons développer un mode de vie à la fois plus sobre et plus résilient. Cette démarche nous prépare non seulement à affronter les crises, mais aussi à inventer un futur désirable où la qualité de vie ne dépend plus d’une consommation effrénée de ressources.

Comme l’a si bien dit Aimé Césaire : « Il y a deux manières de se perdre : par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l’universel. » Face à la crise climatique, nous devons trouver un équilibre entre responsabilité individuelle et engagement collectif, entre adaptation locale et coopération globale.

La route vers la résilience climatique est exigeante, mais elle ouvre aussi la voie à une existence plus authentique et plus connectée à ce qui fait vraiment sens. N’attendez pas la prochaine catastrophe pour agir : chaque petit pas compte, et c’est maintenant que se construisent les fondations de notre capacité à traverser les tempêtes de demain.