76 jours à la dérive dans l’Atlantique, l’incroyable survie de Steven Callahan

Steven Callahan incarne la résilience humaine dans sa forme la plus pure. Son histoire de survie exceptionnelle dans les conditions les plus extrêmes continue de fasciner et d’inspirer des décennies plus tard. Ce navigateur américain a survécu pendant 76 jours sur un minuscule radeau de sauvetage au milieu de l’océan Atlantique, établissant un record de survie en solitaire en mer qui a marqué l’histoire.

Le début d’une aventure qui tourne au cauchemar

En janvier 1982, Steven Callahan, un architecte naval et navigateur expérimenté, entreprend la traversée de l’Atlantique en solitaire à bord du « Napoleon Solo », un petit voilier de 6,5 mètres qu’il a conçu et construit lui-même. Son périple commence aux îles Canaries, avec pour destination les Antilles. Ce qui devait être une aventure exaltante s’est rapidement transformé en une lutte acharnée pour la survie.

Dans la nuit du 4 février 1982, alors qu’il navigue à environ 800 km à l’ouest des îles Canaries, son bateau heurte un objet non identifié – probablement une baleine ou un conteneur à la dérive. L’impact est si violent que le « Napoleon Solo » commence à prendre l’eau rapidement. En quelques minutes, Callahan comprend que son bateau est condamné.

Face à cette situation désespérée, il n’a d’autre choix que de déployer son radeau de sauvetage, un petit canot pneumatique de survie de 1,8 mètre de diamètre. Dans la précipitation et l’obscurité, il parvient à récupérer quelques provisions essentielles et des outils de navigation avant que son voilier ne sombre complètement dans les profondeurs de l’Atlantique.

Steven Callahan, seul face à l’immensité de l’océan

À l’aube du 5 février 1982, la réalité frappe Steven Callahan de plein fouet. Il se retrouve seul, à la dérive sur un minuscule radeau, au milieu de l’océan le plus vaste du monde. Son équipement de survie est minimal : un kit de pêche rudimentaire, un peu de nourriture d’urgence, quelques fusées de détresse, une machine de désalinisation manuelle pour produire de l’eau potable, et ses outils de navigation.

L’environnement hostile de l’océan Atlantique se fait immédiatement sentir. Les vagues menacent constamment de renverser son fragile abri, le soleil brûlant dessèche sa peau, et les nuits froides le laissent tremblant. Les requins commencent rapidement à suivre son radeau, attirés par sa présence et les poissons qu’il tente de capturer.

Catherine Chabaud, navigatrice française ayant elle-même affronté l’océan en solitaire, explique que « la solitude en mer est une expérience qui transforme profondément. Elle révèle notre véritable nature et nous confronte à nos peurs les plus profondes » (Chabaud, « Au cœur des océans », 2008).

Radeau de survie de Steven Callahan (photo : Steven Callahan )

La lutte quotidienne pour la survie

Les défis auxquels Steven Callahan fait face sont multiples et constants. Sa survie dépend de sa capacité à résoudre trois problèmes cruciaux : trouver de l’eau potable, se nourrir, et maintenir son radeau en état de flottaison.

L’eau devient rapidement sa préoccupation principale. Sa réserve initiale est limitée, et la machine de désalinisation manuelle qu’il possède est difficile à utiliser et peu efficace. Il doit pomper pendant des heures chaque jour pour produire à peine un litre d’eau potable. Cette tâche épuisante devient son rituel quotidien, indispensable à sa survie.

Pour se nourrir, Callahan improvise des techniques de pêche avec le peu de matériel dont il dispose. Il fabrique un harpon rudimentaire à partir d’un couteau et parvient à attraper principalement des dorades coryphènes qui suivent son radeau. Ces poissons deviennent sa principale source de nourriture, qu’il consomme crus, n’ayant aucun moyen de les cuire.

Le Dr Jean-Louis Étienne, médecin et explorateur, note que « dans des situations extrêmes de survie, le corps humain peut s’adapter de manière remarquable à des régimes alimentaires inhabituels, comme la consommation exclusive de poisson cru, à condition d’avoir accès à de l’eau potable » (Étienne, « Survivre aux extrêmes », 2010).

Le radeau lui-même représente un défi constant. Des fuites apparaissent régulièrement, obligeant Callahan à les colmater avec des moyens de fortune. Son espace de vie se réduit progressivement à mesure que certaines parties du radeau deviennent inutilisables.

L’impact psychologique de l’isolement extrême

Au-delà des défis physiques, c’est peut-être l’aspect psychologique de cette épreuve qui est le plus remarquable. Pendant 76 jours, Steven Callahan affronte une solitude absolue, sans aucune certitude d’être un jour secouru.

Les premiers jours, l’espoir d’un sauvetage rapide le maintient. Il utilise ses fusées de détresse lorsqu’il aperçoit des navires au loin, mais aucun ne le repère. Chaque espoir déçu est un coup dur pour son moral. Pourtant, Callahan développe une détermination extraordinaire et une résilience mentale impressionnante.

Dans son livre « À la dérive », il décrit comment il a restructuré sa perception du temps et de l’espace pour rendre son expérience supportable : « Je ne vivais plus en termes de jours ou de semaines, mais d’instants présents. Chaque lever de soleil devenait une victoire, chaque poisson attrapé un triomphe » (Callahan, « À la dérive », 1986).

Le psychologue Bertrand Seys, spécialiste des comportements en situation extrême, explique que « cette capacité à vivre dans l’instant présent est l’une des stratégies d’adaptation les plus efficaces face à l’isolement prolongé. Elle permet de ne pas se laisser submerger par l’angoisse de l’avenir incertain » (Seys, « Psychologie de la survie », 2015).

Une connexion profonde avec l’océan

Paradoxalement, au fil des semaines, Callahan développe une relation complexe avec l’océan qui menace sa vie tout en la soutenant. Il observe les créatures marines qui l’entourent – poissons, oiseaux, tortues – et commence à se sentir partie intégrante de cet écosystème.

Il décrit dans ses récits comment des poissons-pilotes ont commencé à utiliser l’ombre de son radeau comme abri, comment des dorades suivaient fidèlement son embarcation, et comment des requins rôdaient constamment autour, formant une sorte de communauté marine dont il était devenu, bien malgré lui, un membre.

Cette connexion avec la nature dans ce qu’elle a de plus primordial et impitoyable transforme profondément sa vision du monde et de sa place en tant qu’être humain. Il écrit : « L’océan m’a enseigné l’humilité. Face à son immensité, j’ai compris la fragilité de notre existence, mais aussi notre capacité innée à survivre » (Callahan, interviews dans « National Geographic », 1995).

Le sauvetage miraculeux de Steven Callahan

Après 76 jours de dérive, ayant parcouru plus de 2 800 kilomètres à travers l’Atlantique, Steven Callahan aperçoit enfin les signes de la terre. Le 20 avril 1982, alors qu’il est dans un état d’épuisement extrême, ayant perdu près d’un tiers de son poids initial, son radeau est repéré par des pêcheurs au large de l’île de Marie-Galante, dans les Antilles françaises.

Ces pêcheurs, intrigués par les oiseaux qui tournoyaient au-dessus du radeau (attirés par les restes de poissons), s’approchent et découvrent Callahan, à peine capable de parler, mais vivant. Ils le ramènent sur l’île où il reçoit immédiatement des soins médicaux.

Le Dr Michel Cymes, dans une analyse médicale rétrospective de ce cas, souligne que « la survie de Callahan pendant une si longue période dans des conditions aussi extrêmes témoigne non seulement de sa volonté exceptionnelle, mais aussi des ressources insoupçonnées du corps humain face à l’adversité » (Cymes, « Corps humain : les limites repoussées », 2018).

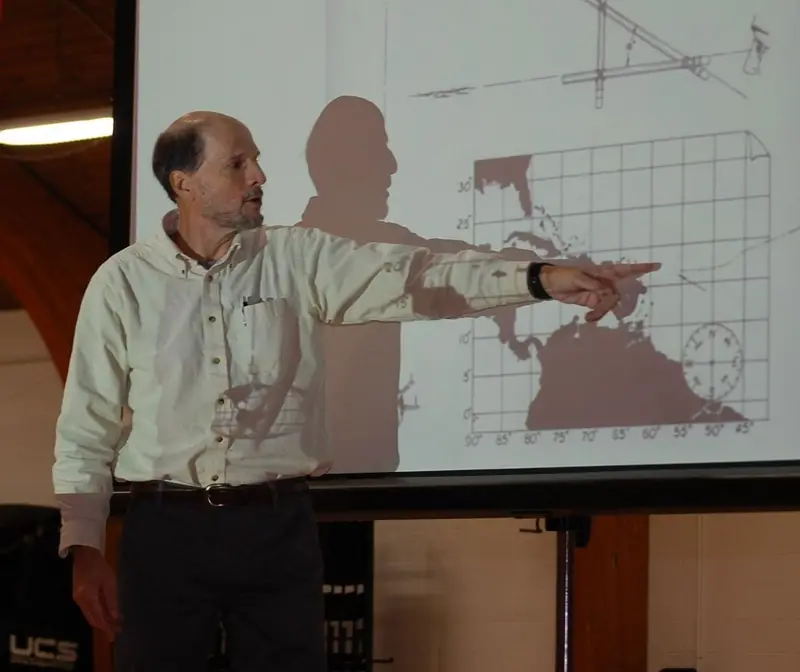

Steven Callahan sur le Napoleon Solo au large des îles Canaries (Photo : Steven Callahan)

L’héritage d’une histoire extraordinaire

L’expérience de Steven Callahan a profondément marqué la littérature de survie et l’imaginaire collectif. Son livre « À la dérive », publié en 1986, est devenu un best-seller international et reste une référence dans les récits de survie en mer. Il y raconte avec une précision saisissante et une honnêteté brutale chaque aspect de son épreuve.

Son histoire a influencé de nombreux navigateurs et a contribué à l’amélioration des équipements de sécurité maritime. Les radeaux de sauvetage modernes intègrent désormais des leçons tirées directement de son expérience.

Plus récemment, le réalisateur Ang Lee a consulté Callahan comme conseiller technique pour son film « L’Odyssée de Pi » (2012), s’inspirant de son expérience pour créer des scènes réalistes de survie en mer.

Le navigateur français Alain Bombard, lui-même connu pour ses expériences de survie en mer, a déclaré que « l’aventure de Callahan représente l’un des plus grands témoignages de survie maritime de notre époque, comparable aux grands récits historiques comme celui de Shackleton » (Bombard, « Conférence sur la sécurité maritime », 2005).

Les enseignements d’une survie extraordinaire

L’histoire de Steven Callahan nous offre plusieurs enseignements précieux sur la nature humaine et notre capacité à faire face à l’adversité extrême.

Premièrement, elle démontre l’importance de l’adaptabilité. Face à une situation catastrophique, Callahan a rapidement accepté sa nouvelle réalité et s’est concentré sur les solutions plutôt que sur le désespoir. Cette capacité d’adaptation est considérée par les psychologues comme l’une des qualités les plus déterminantes pour la survie dans des situations extrêmes.

Deuxièmement, son récit souligne le pouvoir de l’ingéniosité humaine. Avec des ressources extrêmement limitées, il a créé des outils, développé des techniques de pêche efficaces et trouvé des solutions à des problèmes qui semblaient insurmontables.

Le professeur Boris Cyrulnik, neuropsychiatre spécialiste de la résilience, observe que « le cas de Callahan illustre parfaitement comment la créativité devient un facteur déterminant de survie lorsque les ressources matérielles sont limitées. C’est l’essence même de la résilience humaine » (Cyrulnik, « La résilience face à l’extrême », 2016).

Troisièmement, son expérience met en lumière l’importance de la santé mentale dans les situations de crise prolongée. La capacité de Callahan à maintenir l’espoir, à trouver un sens à son expérience et à développer des routines quotidiennes a été aussi cruciale pour sa survie que sa recherche d’eau et de nourriture.

Steven Callahan aujourd’hui

Après son sauvetage, Steven Callahan est retourné aux États-Unis où il a continué sa carrière d’architecte naval. Son expérience a profondément influencé sa philosophie de conception, l’orientant vers la création de bateaux plus sûrs et mieux équipés pour faire face aux situations d’urgence.

Il a également poursuivi sa passion pour la navigation, bien que son rapport à l’océan soit désormais empreint d’un respect encore plus profond. Il s’est investi dans l’éducation maritime, donnant des conférences sur la sécurité en mer et partageant les leçons tirées de son expérience.

Dans une interview accordée au magazine « Voiles et Voiliers » en 2018, il confie : « L’océan m’a presque tué, mais il m’a aussi donné une seconde vie, une perspective unique sur ce qui compte vraiment. Je ne regrette pas cette expérience, aussi terrible qu’elle ait été. »

Conclusion

L’histoire de Steven Callahan transcende le simple récit d’aventure pour devenir une puissante métaphore de la condition humaine face à l’adversité. Sa survie pendant 76 jours dans l’un des environnements les plus hostiles de notre planète témoigne des ressources extraordinaires que nous possédons tous potentiellement.

Comme l’écrit l’explorateur Mike Horn, « les histoires comme celle de Callahan nous rappellent que les limites que nous nous imposons sont souvent bien en deçà de nos véritables capacités. Dans les situations les plus désespérées se révèlent parfois nos plus grandes forces » (Horn, « Latitude Zéro », 2020).

L’odyssée de Steven Callahan continue d’inspirer et de fasciner précisément parce qu’elle touche à quelque chose de fondamental en nous : notre instinct de survie, notre résilience face à l’adversité, et notre capacité à trouver la lumière même dans les ténèbres les plus profondes.

Sources

- Callahan, S. (1986). À la dérive : 76 jours perdu en mer. Éditions Arthaud.

- Chabaud, C. (2000). Entre deux mondes. Glénat.

- Étienne, J-L. (2010). Survivre aux extrêmes. Éditions Robert Laffont.

- Seys, B. (2015). Psychologie de la survie. Odile Jacob.

- « Steven Callahan: Interview exclusive », National Geographic Magazine, septembre 1995.

- Cymes, M. (2018). Votre cerveau. Stock.

- Bombard, A. (2005). Conférence sur la sécurité maritime, Paris.

- Cyrulnik, B. (2016). Les deux visages de la résilience: Contre la récupération d un concept. Odile Jacob.

- Horn, M. (2020). Latitude Zéro. XO Éditions.

- « Rencontre avec Steven Callahan », Voiles et Voiliers, n°575, janvier 2018.